毎日、おかげさまで、元気に飛び歩いています。

標準体重に対して、遙かに不足するやせ形なのですが、これまで、まず、体調を崩したことがありません。

忙しい方が、体に合っているのでしょうか。

選挙が始まってから、食欲もふだんより亢進しています。麻婆豆腐定食を頼んだのですが、ついついご飯のお代わりをしてしまいました。それでも、夕方5時には、腹ぺこです。

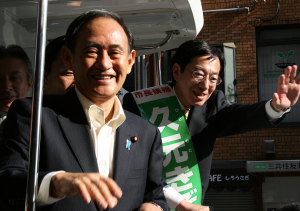

きのうは、4時起き、中央卸売市場にお邪魔し、ご挨拶をさせていただきました。

きょうは、兵庫区の政策について触れてみたいと思います。

私は、兵庫区の新開地の近くに生まれ、小学校5年生まで、川池小学校に学びました。

兵庫区は、平清盛が大輪田泊を開き、福原京を造営した地で、神戸のまちの発祥ともいえます。新開地は大衆文化のメッカとして日本をリードし、中・南部のものづくりの集積地は、先端的な技術や製品を世に送り出し、世界に貢献してきました。

このように、兵庫区にはまちとしての底力があり、神戸の経済・文化をけん引していく歴史的な役割があると思います。

区内では、地下鉄海岸線沿線などのインナーシティ問題、湊川周辺の市場の活性化、市内で1、2位を争う高齢化への対策、自然災害に対する備えなど課題が多岐にわたっています。

これを解決するためには、北部・中部・南部のそれぞれにある地域資源を住民の皆さんとともに磨き、まち全体の賑わいや活力を生み出す必要があると思います。

中・南部に集積する、世界的に優れた技術を持つものづくり企業の事業活動や操業環境を下支えし、中小企業の事業支援を強力に行うことで、地域での雇用を創出します。

それによって南部地域に活気が生まれ、中央卸売市場、兵庫運河やノエビアスタジアムなど集客力のあるインフラとの相乗効果も生まれてくるでしょう。

中部や北部は、新開地や湊川周辺の商店街・小売市場の魅力発信や商業活動の支援、まちづくりへの支援を行い、集客力を高めます。神戸電鉄への支援強化とも相まって、区内への人の流れを生み出し、それが引き金となって区全体に活力や賑わいが創り出せるのではないでしょうか。

それと並行して、南部の津波・浸水対策、北部の土砂災害対策など、安全・安心なまちづくりにも取り組みます。

区民サービスの拠点である区役所については、従来の公会堂機能も有した「末永く区民に親しまれる区総合庁舎」として、早期の実現を図るとともに、区民ホールについても、立地場所と施設内容などについて、早く結論を出して実現していきます。

兵庫区をもっと元気にし、まちの魅力を高めて、神戸の経済・文化をリードするようなまちにしたいと思います。

詳しくは、久元きぞう 政策・兵庫区 をご覧ください。