内務省は、1873年(明治6年)11月に設置され、1885年(明治18年)の内閣制度発足を経て、1947年(昭和22年)12月に廃止されるまで存続しました。

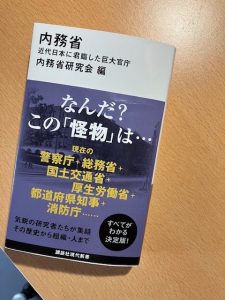

講談社現代新書の本書は、新書でありながら、550頁を超える大著です。

本書の特徴は、清水唯一朗教授をはじめ25名にも及ぶ研究者による分担執筆であること、もう一つは、通史編とテーマ編に分けられ、日本の近代史が内務省の関与を通じ、立体的に理解できるように工夫されていることです。

11のコラムも、興味深い内容でした。

内務省の歴史としては、本書でもたびたび引用されている「大霞会」刊行の『内務省史』があります。

大霞会は、旧内務省OBによって設立され、旧自治省など後継省庁の関係者で構成される親睦組織で、私も加入しています。

内務省史(1970-71年刊行)は、全4巻、全部で3700頁に及びます。

本書は、内務省史以来の本格的な学術書です。

本書の通史編では、明治維新後における混乱の中、大蔵省との確執の中で内務省が設置され、我が国の近代化の中で内務省が担った役割、政党政治の盛衰の中での立ち位置、その後の戦時体制、戦後の混乱の中の終焉までが、それぞれの研究者によって描かれます。

政党政治の中で内務省が政党とどう向き合ったのかは断片的に知っていましたが、戦時体制の中での軍部との確執・連携については初めて知ることができました。

テーマ編では、地方行政、神社宗教行政、警察行政など内務省が所管した幅広い分野が扱われています。

神戸市が深くかかわる衛生行政、土木行政、防災行政、港湾行政については、技術官僚の役割、位置づけを含め、とりわけ興味深く読みました。