9月の初めに、ラトビアのリガを訪問し、姉妹都市提携40周年記念事業などに参加しましたが、このとき、たいへんお世話になりましたのが、多賀敏行駐ラトビア大使でした。

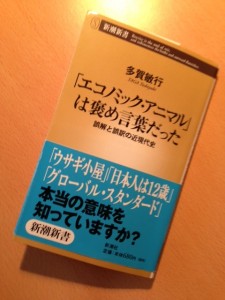

多賀大使には、 『「エコノミック・アニマル」は褒め言葉だった- 誤解と誤訳の近現代史』 (新潮新書)というご著書があり、興味深く読ませていただきました。

「エコノミック・アニマル」という言葉が流布した発端は、1965年6月28日付の日経新聞夕刊の記事だったようです。

地方紙の記者がアジア・アフリカ会議の延期の理由について質問したのですが、これに対するパキスタン首席代表ズルフィカル・ブット外相の返答について、次のように報じた記事です。

(ブット氏は、)「「新聞記者ふぜいの知ったことではない。日本人などは 金に飢えた動物 で、政治のわかる動物ではない」と答えた。・・・各国特派員の間で非難の声があがあっている」。

多賀大使によれば、この記事自体、ブット氏の発言を正しく伝えておらず、そもそも、 “economic animal” という言葉には少しも侮蔑的なニュアンスはないとのことです。

同様に、「ウサギ小屋」”rabbit hutches” という言葉も、フランス語の “Le Petti Larousse”の単純な英訳で、もとのフランス語は、単に「都市型集合住宅」という意味なのだそうです。

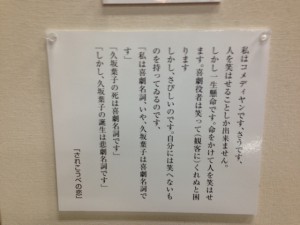

多賀大使は、

「不必要に自分の国、自分の国民を貶める表現を相手の言葉から好んで、場合によっては無理やり見つけて来ようとする傾向がジャーナリストの無意識の内にあり、しかもそれを読み手である国民が嬉しがる傾向があるとすれば、少しばかり情けない気がする」

と記しておられますが、同感です。

この記事から半世紀近くが経ちましたが、ジャーナリズムの世界も少しは変わったのでしょうか。