震災から30年。

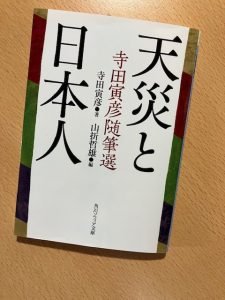

角川ソフィア文庫の『寺田寅彦随筆選』中の、ごく短いエッセイを読みました。

「天災と国防」は、「非常時」という「なんとなく不気味なしかしはっきりした意味の分かりにくい言葉」が飛び交う世相で、次々に大災害が起き、社会の不安が高まる中で書かれました。

指摘されるのは、「国家・・・の有機的結合が進化し、有機系のある一部の損害が系全体に対してはなはだしく有害な影響を及ぼす可能性」です。

そして、「時には一小部分の傷害が全系統に致命的となりうる恐れがあるようにな」りました。

そこで求められるのは、政府の災害対応能力です。

寺田は、「国家の安全を脅かす敵国に対する国防策」が政府当局の間で熱心に研究されている一方で、「一国の運命に影響する可能性の豊富な大天災に対する国防策は政府のどこでだれが研究しいかなる施設を準備しているかはなはだ心もとないありさま」と慨嘆します。

そして、「陸軍海軍のほかにもう一つ科学的国防の常備軍を設け、日常の研究と訓練によって非常時に備えるのが当然ではないか」と提言します。

寺田は、災害対応の常備軍、つまり実力部隊を設置すべきだと言っているわけです。

現代の日本においても、政府の中に災害に自ら対応できる実力部隊は存在せず、災害対応は、市町村に属する消防、都道府県に属する警察が対応します。

災害応急対策の責任は、災害対策基本法で市町村にあることが明記されています。

しかし災害が大規模化し、社会システムが複雑化する中で、これまでのような態勢で十分ではなのか・・・

「政府は災害対応に関する実力部隊を持つべきだ」という寺田の90年以上前の指摘は、今日なお新鮮に響きます。