今朝は、三宮駅北口で、駅立ちをしました。

県会、市会の議員のみなさまが、多数応援にかけつけてくださいました。本当にありがたいことです。

おかげさまで、手応えを日増しに感じています。

初めてお会いする方から、声をかけられたり、手を振ってくださったり、声援をいただくのは、感激ひとしおです。

一緒に写真を撮ってください、とおっしゃっていただく方もいらっしゃいました。

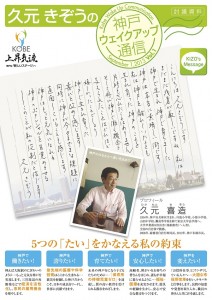

最近の街頭活動では、「神戸ウェイクアップ通信 Vol.1」を配らせていただいています。

「神戸ウェイクアップ通信 Vol.1」の表面では、自筆のお手紙を書いています。

裏面には、これまでいただいている応援メッセージを掲載しました。

きょうも、予想以上にたくさんのみなさまに受け取っていただき、スタッフのみなさんは、一瞬、なくなってしまうのではないか、と、嬉しい心配をしたようです。

明日の朝は、名谷駅です。

明日も、見知らぬみなさまとの出会いが、とても楽しみです。