昨日、「第3回 大学生と神戸市長との円卓会議」が開催されました。

きょうの神戸新聞でも紹介されていますように、「安全・安心な市民生活」をテーマに、活発な議論が行われました。

防災への関心が高く、具体的な提案も出されました。

また、神戸親和女子大学のお二人が、「震災20年記憶のフラット化プロジェクト」に参加して作成した 「大学生のための防災訓練マニュアル」 の紹介も行ってくれました。

その一方で、犯罪防止や治安の向上についてもたくさんの意見が出されました。

多かったのは、やはり、地域の中でつながりをつくっていくことの重要性です。そのようなつながりをどうつくっていくかについても、多彩なアイデアが出されました。

プレ会議も含めて、4回の円卓会議は、昨日で終了しました。

参加されたみなさんは、円卓会議から何かを得てくれたようですし、私自身、学生のみなさんから、また4回の会議を通じて、たくさんの元気をいただきました。

円卓会議で出された提案は、市政にどんどん反映させていきます。

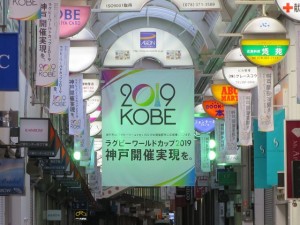

平成27年度予算では、(仮称) KOBE学生まちパス を発行します。

これは、 公募抽選した500名の市内在住あるいは市内大学の学生のみなさんに発行するパスです。

ビエンナーレ会場、水族園、動物園、美術館、公園、博物館など17施設(予定)に年間、無料で入場でき、各自のFacebookで、施設の感想や見どころ、楽しみ方などを発信してもらう取り組みです。

円卓会議で出された提案を、ほとんどそのまま具体化しました。

最後になりましたが円卓会議のファシリテーターをおつとめいただきました、島田智明、清水信年、加納郁也、賀屋光晴、船木伸江 の各先生に、心より感謝申し上げます。