先週の夕暮れ時、海岸通4丁目の「書肆スウィートヒアアフター」を訪ねました。

昨年12月にできた新しい書店です。

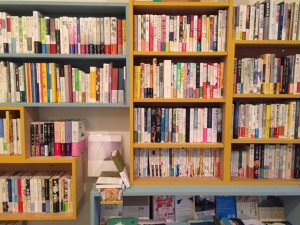

レトロなビルの2階にあり、8坪ほどの小さなスペースです。

きっかけは、神戸新聞「ひょうご多士彩々」に掲載された店主の宮崎勝歓さんに関する記事でした。

とてもユニークな書店です。

本棚は、青色の棚と黄色の棚に分けられ、青色の棚には新刊書が、黄色の棚には古書が入っています。

新刊書は、宮崎さんご自身が選んで仕入れておられるようです。

大型書店で平積みになっているような、いわゆるベストセラー本はほとんど見当たりません。

2014年4月5日のブログ でも書きましたが、元町の海文堂が閉店になったことはさびしい限りでした。

その後、宮崎さんのように本を愛する若い世代によって、新しいタイプの書店が生まれていることは、神戸の都市文化にとり、とてもありがたいことだと感じています。

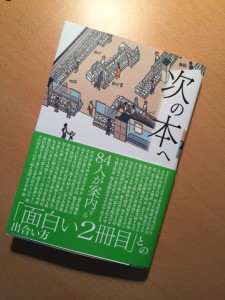

本棚で目に止まったのは、84人の有名人の方々が「面白い2冊目」との出会い方を記した 『次の本へ』 。

さっそく購入しました。

発行所の『苦楽堂』も、最近、神戸で誕生した新しい出版社です。

執筆者、出版社、書店、そして読者が共鳴し合って、神戸に新しい活字文化が根付いていってほしいと願っています。