20年前の1997年、須磨区で連続児童殺傷事件が起きました。

7月31日の神戸新聞社会面は、加害男性が著した著書の購入問題に直面した、当時の中央図書館の対応を検証していました。

記事の見出しは、

「知る権利か、遺族配慮か 熟議2時間半」

2年前の夏、加害者が著した「手記」が大きな反響を呼び、自治体の図書館は、この書籍を購入するかどうかの判断を迫られました。

この書籍は、好調な売り上げを記録する一方、遺族への連絡がないまま出版され、批判が相次いでいたのです。

私は、あのときのことをよく覚えています。

当時の三木真人中央図書館館長から、図書館としては、この書籍を購入しないこととしたい、という報告を受けていました。

私は、この方針を、教育委員会の権限に属する事項であることを断ったうえで、定例記者会見(2015年6月23日)で発表しました。

今回の神戸新聞の記事で、中央図書館の職員のみなさんがこの問題についてかなり突っ込んだ議論を行ったことを知りました。

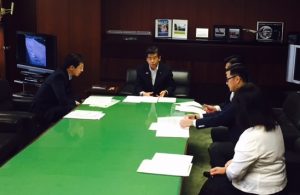

中央図書館では、書籍の購入や閲覧の可否を検討する運営会議の臨時開催を決め、館長をはじめ管理職10人が話し合ったそうです。

「購入・閲覧に否定的な意見」と「ほぼ同数の肯定論」があったようです。

約2時間半の話し合いの結果、書籍を購入しない方針でまとまりました。

意見が分かれる難題について熟議し、その上で、館長が方針を決めたことは、たいへんよかったと思います。

職員のみなさんが論点を理解し、そして方針を納得していたからこそ、利用者のみなさんに説得力のある説明ができたのだと、この記事を読んで感じました。