昨日、ノエビアスタジアムで、神戸市の成人式が行われました。

9800人の新成人のみなさんが参加されました。1994年4月2日から1995年4月1日までに生まれたみなさんです。

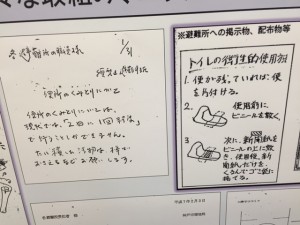

この間の1995年1月17日、阪神・淡路大震災がありました。

新成人の多くは、あの地震が起きたとき、生まれたばかり、あるいは、まだお母さんのお腹にいたみなさんです。 余震が続き、想像を絶する環境の中で育ち、神戸の復興の槌音を聞きながら成長して来られたことでしょう。

成人式では、最初に黙祷が捧げられ、「幸せ運べるように」を会場のみんなで合唱しました。

決して静まりかえっていたというわけではありませんが、多くのみなさんが、私と安達市会議長の祝辞にも耳を傾けてくれました。

8人の新成人の代表が、誓いの言葉を述べ、拍手が送られました。

その後の報道によれば、横浜などほかの自治体では、参加者の一部が荒れ、混乱も見られたようですが、神戸の成人式は、そのような兆候すらなく、華やかな雰囲気の中にも、厳粛に行われました。

神戸は、突然の災害を前にして立ちすくみ、それでも苦境と立ち向かい、試練を乗り越えてきました。市民が助けあい、励まし合いながら、街を甦らせてきました。

そのような神戸の経験は、新成人たちに間違いなく受け継がれていると確信することが出来、言いしれぬ感動を覚えました。