だいぶ前に、神戸の海岸通りにある 書肆スウィートヒアアフター (2015年4月14日のブログ)に行ったときに買った本です。

残念ながら、店主によれば、あの場所での営業は終了されたようです。

ネット販売とイベント販売は続けられるようですので、今後に期待したいと思います。

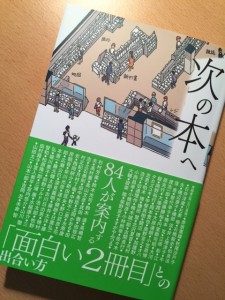

さて本書の 出版社は、苦楽堂。

神戸を本拠にする出版社が頑張っていただいていて、良書を出しておられることはありがたいことです。

本書は、長い積読の後、ようやく紐解いてみたのですが、とても面白く、すぐに読破しました。

この本の使い方について、冒頭こう指南されます。

「「1冊は読んだ。でも、次にどんな本を読むといいのか、わからない」・・・この本は、そんな皆さんのためにつくりました」

余計なお世話という気もしないではありませんが、ある本からどのように別の本を探り当てる、あるいは、おのずから関連性がある本を紹介するという試みは、面白いものでした。

高村薫、鎌田慧、山田太一、加護野忠夫、柏木博の各氏をはじめとする84人の筆者の想像力や認識関心が伺え、共感するシーンも、そうでないシーンもありましたが、興味がそそられる本のタイトルを拾い読みするのではなく、知らない本が紹介されているタイトルも含め、まずは通読することにしました。

2冊目以前に、1冊目をまず読んでみたいという本たちにも巡り合えることができた、幸福な時間でした。