ジュンク堂で購入したのはだいぶ前ですが、選挙が終わり、ようやく読むことができました。

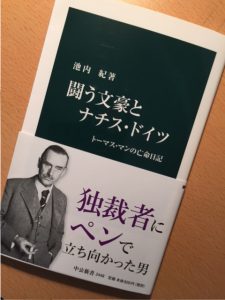

朝日新聞の「著者に会いたい」で池内さんのインタビューが掲載されていましたし、読売新聞などの書評も読んでいたので、紐解くのが楽しみでした。

20世紀のドイツを代表する作家、トーマス・マン(1875-1955)は、膨大な日記を遺しました。

ドイツ文学者、池内紀さんが、時代背景を交えながら、文豪の日記を読み解いてくれます。

1933年2月10日、トーマス・マンは、地元ミュンヘン大学でナチス・ドイツを痛烈に批判、その後短期間の講演旅行のために出国しますが、ナチスはこのときを待っていたかのように、マンの入国を禁止します。

家族、自宅、草稿などいっさいを残したままの、突然の亡命生活の始まりでした。

日記は、亡命直後の1933年3月15日から、逝去直前の1955年7月29日まで書かれました。

大戦をはさむ激動の時代がどのような道筋をたどったのかを、後世の私たちは知っていますが、それらは時代を過去の出来事としてとらえます。

これに対し、時代を生きた人々のそのときどきの観察は、危機的な時代の空気を臨場感を伴って伝えてくれます。

透徹した知性を備えたノーベル賞作家が同時代人として書き残した記録は、ドイツのことを知り尽くしておられる最良の案内人を得て、時代背景や周辺事情とともに蘇ります。

流浪の文豪の祖国への想い、交友した人々への感情、通史的な歴史書では描かれないナチス・ドイツの支配構造や行状にふれることができ、文豪の苦悩の日々に想いを馳せることができました。