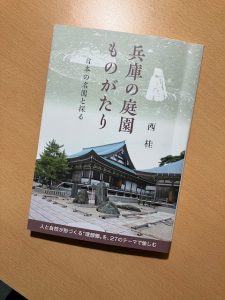

神戸新聞の書評で本書を知り、興味深く読みました

著者は日本庭園史家の西桂先生で、神戸市文化財保護審議会の副会長なども歴任されています。

冒頭、写真で紹介されるのは、西区伊川谷・太山寺の安養寺庭園です。

神戸市内をはじめ、兵庫県内各地の庭園が取り上げられています。

さまざまな庭園が、築かれた時代や背景、現代までの変遷とともに紹介されています。

幕末から近代にかけては煎茶道が隆盛した時代で、庭園は「自然の中で茶を煮る」煎茶の空間に近かったとされます。

明治維新になると大名庭園は衰退し、政財界の指導者たちが庭園を営みます。

そこでは、「文人煎茶の庭」の要素と「抹茶の空間」が融合していきました。

このような「煎茶的意匠」を持った庭園の代表が、垂水区の旧木下家住宅です。

北側の中庭は茶庭風の和風庭園で、四畳半茶室「青松庵」に付随しています。

改めて、旧木下家住宅を訪れてみたいと思いました。

一方、本書では「崩壊の危機に瀕する名園」という見出しで、人が住まなくなり、荒れ果てている庭園が見られるようになっていることも報告されています。

そのような事例として、但馬地方に現存する飛蚊泉庭園と古茂池庵庭園があり、著者もその再生に尽力されているようですが、継続的な取り組みには困難を伴うようです。

とても残念なことです。

県内における地域の衰退が、文化遺産の保全にも影響を与えていると危惧されます。

神戸市内では、北区の淡河宿本陣跡が長い間荒れ果てていましたが、神戸市の支援もあり、地元のみなさんの手によって再生されました。

庭園も見事に蘇りました。(2017年6月17日のブログ)

こうした努力を今後とも続けていきたいと思います。