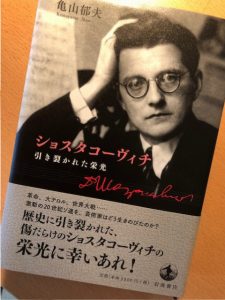

ドミートリー・ショスタコーヴィチ(1906-75)。

ロシア革命、革命の後の混乱、スターリンによる「大テロル」、第2次大戦、スターリン失脚後の旧ソ連の時代を生き、旧ソ連が誇る大作曲家として名声に包まれた生涯を送った芸術家です。

日本人からは想像もできない抑圧的な体制の中を、そして陰謀と権謀術数が蠢く時代を、芸術家として生き抜いた大作曲家の実像はどのようなものであったのか・・・

正直、たいへん難解でしたが、スリリングでした。

抑圧的体制下にあって、ショスタコーヴィチは、驚くほど大胆に権力と対峙し、破滅のふちに追いやられると思いきや、するりと身を交わし、ときにはスターリンすら翻弄するのです。

同時に、その苦悩と葛藤も延々とつづられていきます。

こうして、ショスタコーヴィチの極めて複雑な性格が形成されていったありようが浮き彫りにされます

そして、自ら自覚しているのかどうかはわからないほど、その作品も複雑で謎めいた雰囲気を湛えています。

ほかの作曲家の作品からの頻繁な引用も異様です。

本書には、「二枚舌」という言葉が無数に出てきます。

体制維持の手段として音楽芸術を重視したスターリン体制下では、本音を明かした途端、破滅が待っていました。

うわべの体制賛美から見える、作曲者の本音は何なのか。

著者は、個々の作品をひたすら聴き、分析し、作曲者の本音を探ろうとします。

欲を言えば、ショスタコーヴィチの前に立ちはだかり、彼がおそらくは表面的に体現しようとした「社会主義リアリズム」とは何であったのか、権力側からの資料も提示していただきながら、両者間の相克が描かれていれば、最高に興味深かったと感じます。